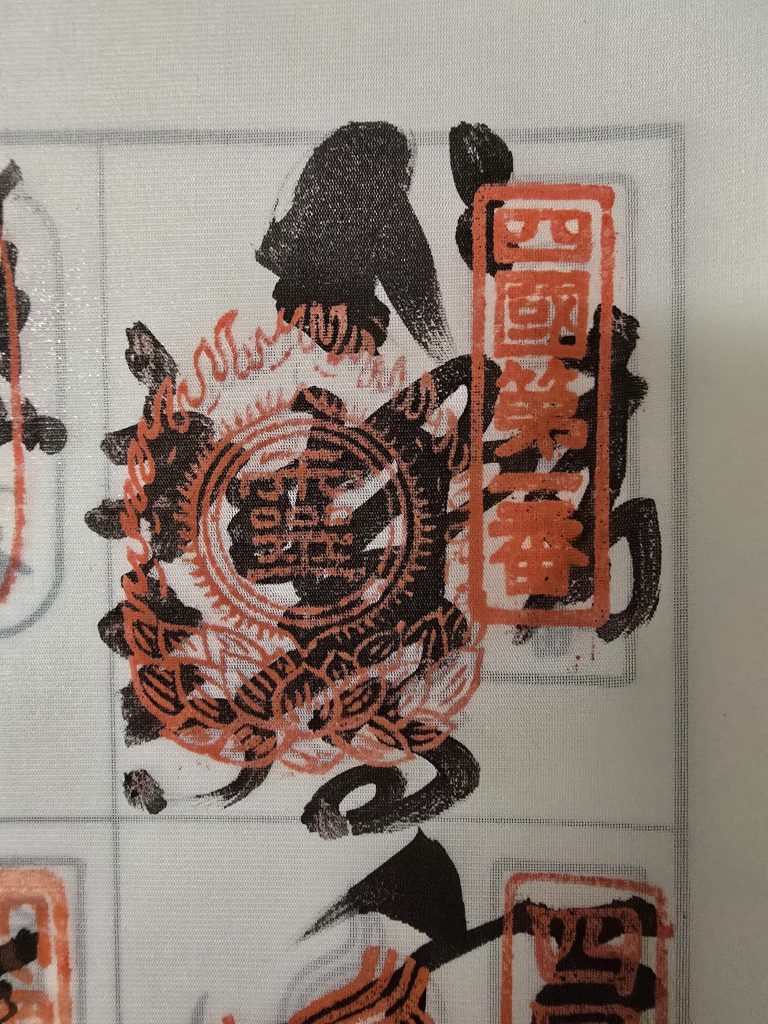

⇧ 四国八十八ヶ所霊場 第8番札所 熊谷寺 中門(くまだにじ ちゅうもん)

※中門とは、本堂へ向かう途中に位置し、「二天門」とも呼ばれ、多聞天(たもんてん)別名 毘沙門天(びしゃもんてん)と持国天(じこくてん)の二体の仏像が安置されている。

多聞天と毘沙門天は、同一の仏神を指す異なる名称です。四天王の一員として北方を守護する際は「多聞天」と呼ばれ、単独で信仰される際には「毘沙門天」と呼ばれます。

多聞天の名前の由来は、釈迦の教えを最も多く聞いたという逸話からきています。また、毘沙門天は、財宝や福徳を授ける神としても信仰されており、七福神の一員としても数えられています。

持国天は、仏教における四天王の一尊で、東方を守護する神です。

持国天の役割

国土の安寧:国や国土の平和と安定を守る役割を担います。

仏法の守護:仏教の教えと仏教徒をあらゆる脅威から守ります。

悪魔を退ける:悪霊や悪魔などの魔物を退散させるとも言われています。

※駐車場から少し離れた場所に四国霊場のなかで最大級の仁王門(徳島県の指定文化財)があります。

2層目の天井や柱には極彩色(ごくさいしき)の天女の姿などが描かれている。と記載がありました。

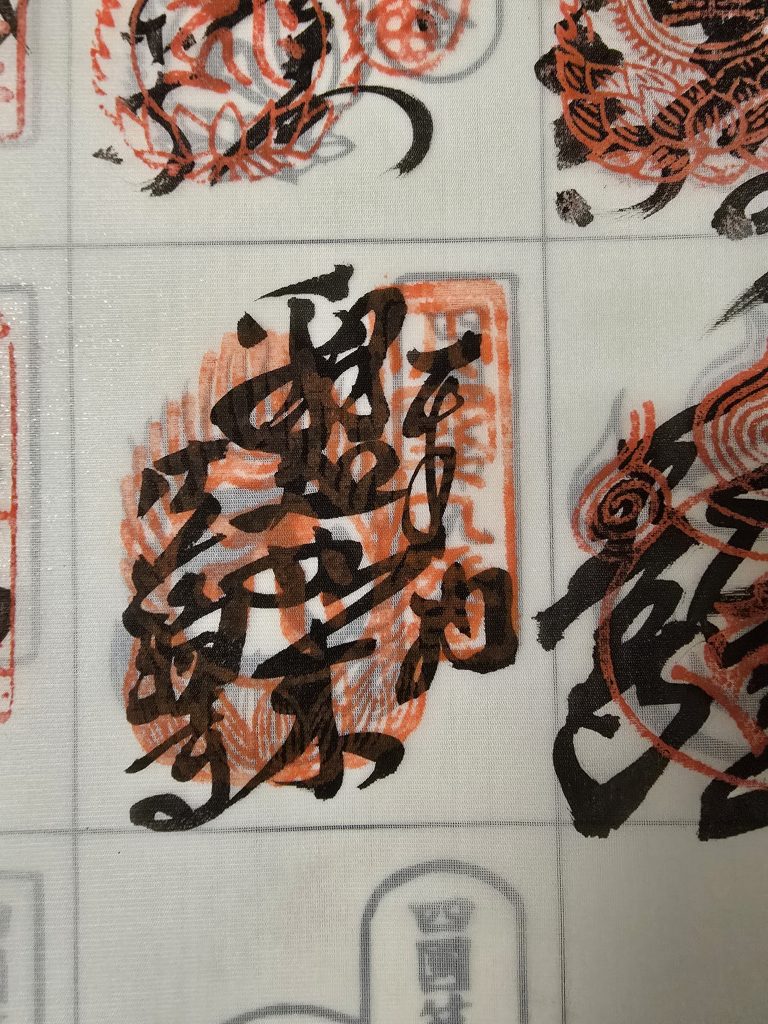

⇧ 四国八十八ヶ所霊場 第8番札所 熊谷寺中門から見える本堂に向かう階段

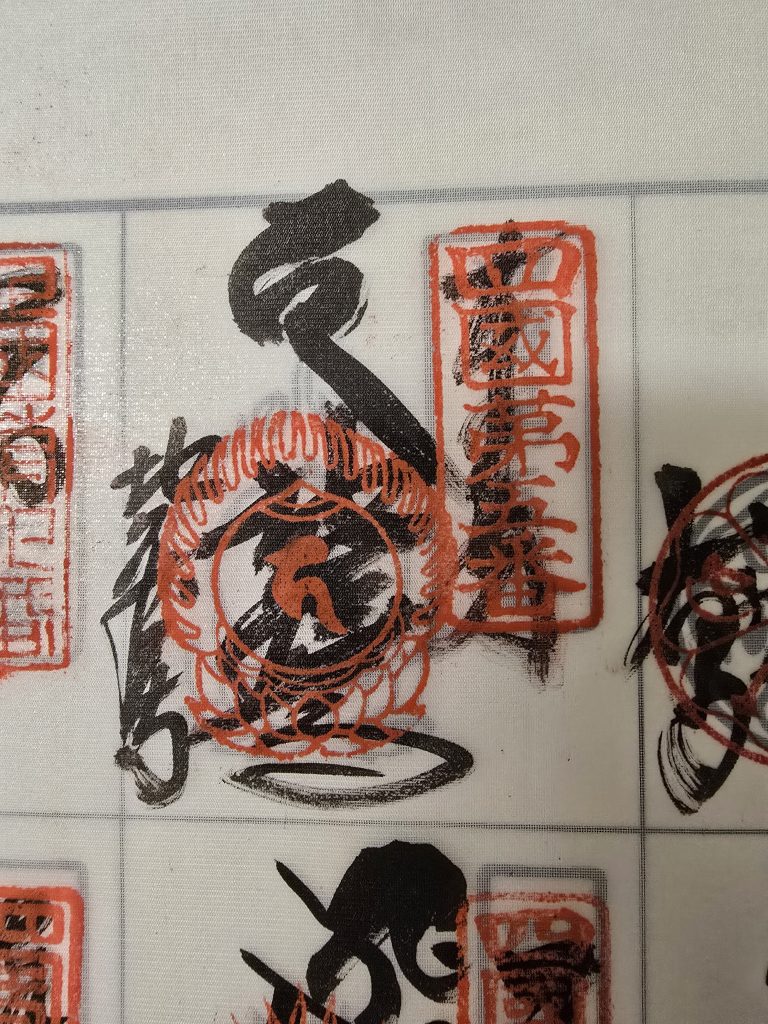

⇧ 四国八十八ヶ所霊場 第8番札所 熊谷寺 本堂

※弘仁6年、弘法大師がこの地の閼於ヶ谷(あかがだに)で修行をされていた。その折、紀州の熊野権現があらわれ「末世(まっせ)の衆生(しゅじょう)を永く済度(さいど)せよ」と告げられ、5.5センチほどの金の観世音菩薩像を授け、虚空はるかに去っていったという。大師はその場にお堂を建てて、霊木に自ら一刀三礼して等身大の千手観音像を彫造し、その胎内に金の尊像を納めて本尊にされた、と伝えられている。

※「末世の衆生を永く済度せよ」は、仏教用語で、「末世の時代に生きる人々を、永遠に苦しみから救い、悟りの世界へと導きなさい」という意味です。

末世:仏教において、仏の教えが衰え、人々が迷いや苦しみに満ちた時代を指します。

衆生:生きとし生けるもの、つまり人間を含む全ての生き物を指します。

済度:仏や菩薩が、迷える衆生を救い、悟りの世界へ導くことを意味します。

永く:永遠に、という意味で、一度救うだけでなく、その状態を長く保つことを表します。

この言葉は、仏教における慈悲の精神、つまり、人々を救いたいという強い願いを表す言葉として用いられます。と記載がありました。

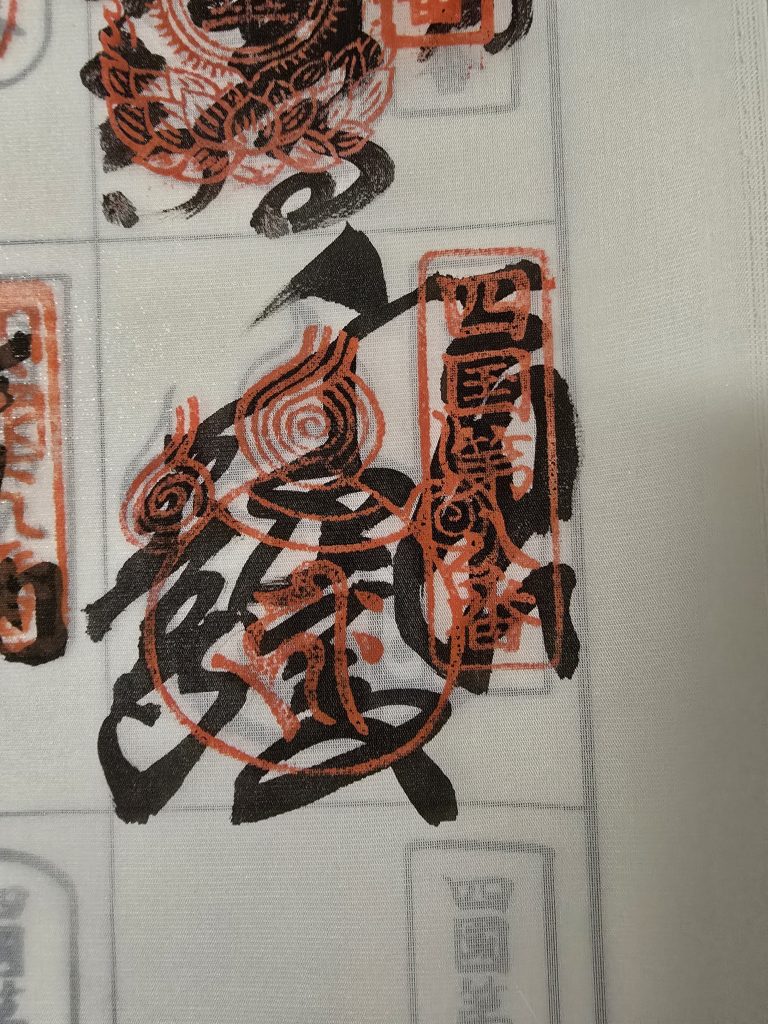

⇧ 四国八十八ヶ所霊場 第8番札所 熊谷寺 階段上の大師堂

⇧ 四国八十八ヶ所霊場 第8番札所 熊谷寺 大師堂

⇧ 四国八十八ヶ所霊場 第8番札所 熊谷寺 駐車場

第8番札所 普明山 真光院 熊谷寺(ふみょうざん しんこういん くまだにじ)

- 宗派:高野山真言宗

- 本尊:千手観世音菩薩

- 開基:弘法大師

- 創建:弘仁6年(815)

今回は、以上です。次回に続きます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

市川